Folge 1

Hoffnung für Betroffene mit seltener Erkrankung – neue Therapieansätze auch dank Forschung am Tier

Das Timothy-Syndrom ist eine seltene genetische Erkrankung, die durch eine Mutation eines Gens verursacht wird. Diese Mutation verhindert, dass bestimmte Kalziumkanäle in Zellen richtig schliessen. Dadurch wird die Kommunikation zwischen Nervenzellen, Herzmuskelzellen und anderen Zelltypen gestört, was zu Herzproblemen, Autismus und Epilepsie führt. Dank neuer Forschungsansätze gibt es jedoch Hoffnung auf eine wirksame Therapie.

Forschung am Timothy-Syndrom hilft auch bei anderen neurologischen Krankheiten

Die Forschung zu dieser Erkrankung trägt nicht nur zur Entwicklung einer gezielten Therapie für Betroffene bei, sondern liefert auch wertvolle Erkenntnisse für andere neurologische Krankheiten. Dies zeigt die Arbeit des Wissenschaftlers Sergiu P. Pașca und seines Teams an der Stanford University. Nach 13 Jahren Forschung entwickelten sie eine Methode, um mit Gehirnorganoiden – das sind Miniatur-Hirnstrukturen aus menschlichen Stammzellen – die fehlerhafte Funktion der Kalziumkanäle wiederherzustellen. Erste Erfolge wurden zunächst in einfachen Zellen im Labor, anschliessend in komplexen «mini-Gehirnen» (Organoiden) im Labor und nach der Transplantation dieser Organoide in das Gehirn von Ratten gezeigt.

Von Zellkulturen zu Organoiden

Pașcas Forschung begann 2009, als er Nervenzellen aus Hautzellen von Timothy-Syndrom-Patienten züchtete. Damit konnten erstmals Defekte im Labor sichtbar gemacht werden, jedoch nur in einer flachen Zellkultur. Um realistischere Modelle zu schaffen, entwickelte das Team dreidimensionale Gehirnorganoide («mini-Gehirne»), die Aspekte der menschlichen Gehirnentwicklung nachahmen.

Neue Therapieform zeigt erste Erfolge

Das Team testete eine neue Therapieform. Damit könnte die Genmutation des Timothy-Syndroms teilweise rückgängig gemacht werden. In Experimenten mit Organoiden funktionierte das: Die Aktivität der Kalziumkanäle normalisierte sich. Diese Ergebnisse zeigen das Potenzial dieser Therapie für Betroffene.

Warum Tierversuche notwendig waren

Bevor eine Therapie für Menschen zugelassen wird, muss bewiesen sein, dass die Therapie sicher und wirksam ist. Dazu ist es heute noch notwendig sie in einem lebenden Organismus zu testen. Deshalb transplantierten Forschende menschliche Organoide in neugeborene Ratten und verabreichten ihnen die neue Therapie. Die Ergebnisse waren vielversprechend. Es konnten die gleichen positiven Effekte beobachtet werden, wie in den Organoiden. Die Tierversuche hatten zwei Hauptzwecke. Erstens konnte untersucht werden, wie sich menschliche Gehirnzellen in einem lebenden Gehirn verhalten und zweitens, ob die Behandlung auch in einem komplexen Organismus wirkt und gut verträglich ist.

Die Forschung kombiniert moderne Alternativmethoden mit notwendigen Tierversuchen, um eine neue Therapie für das Timothy-Syndrom und ähnliche Krankheiten zu entwickeln – und den Einsatz von Tierversuchen auf das nötige Minimum zu beschränken.

Weiterführende Informationen:

- Zur Seltenen Krankheit «Timothy syndrome»

- Zur Forschung von Sergiu Pasca

- Zu Fachbeitrag in Nature Communications

Abbildung: Von der Stammzellkultur bis zur Transplantation des Organoids in den lebenden Organismus

Tierversuche sind in der biomedizinischen Forschung oft unerlässlich, um die Sicherheit und Wirksamkeit neuer Therapien zu beurteilen. Sie bieten Einblicke in die komplexen Wechselwirkungen innerhalb eines lebenden Organismus, die in Alternativmethoden allein nicht erfasst werden können. Die Forschung entwickelt zunehmend alternative Methoden wie Organoide, um den Einsatz von Tieren immer weiter zu reduzieren.

Folge 2

Fortschritte in der Behandlung von Diabetes

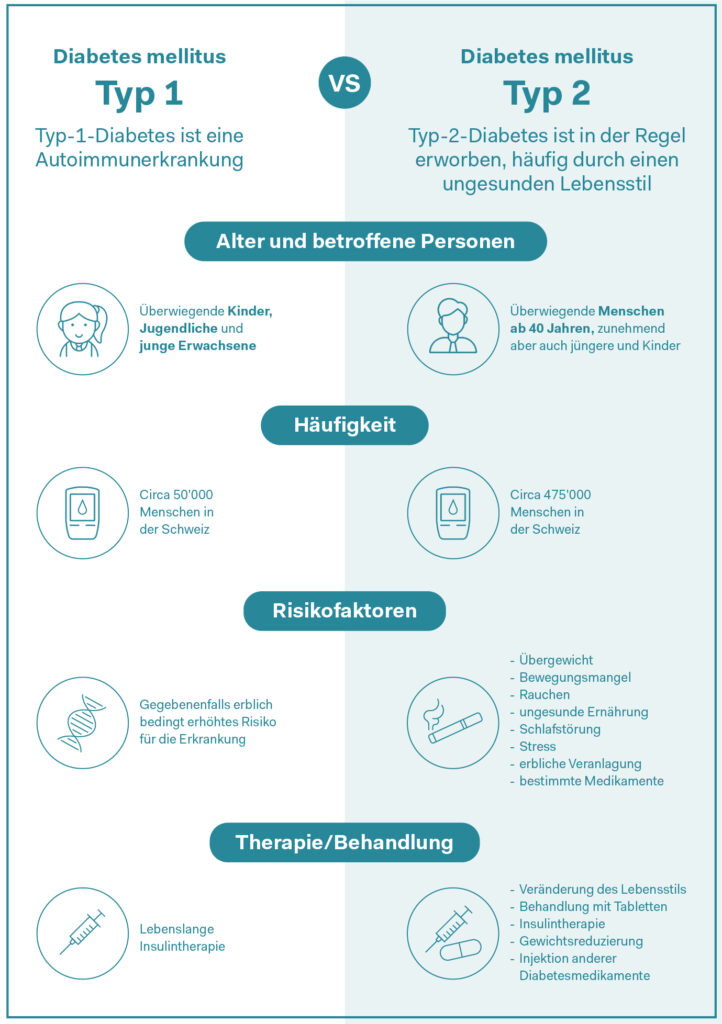

Diabetes Typ 1 ist eine Autoimmunstörung. Dabei greift das Immunsystem den Körper an, wodurch die Produktion von Insulin, welches das Zucker im Blut reguliert, verhindert wird. Betroffene sind auf synthetisches Insulin angewiesen, um gesund zu bleiben. Weil Typ 1 Diabetes vor allem Kinder und Jugendliche betrifft, ist der Bedarf an einfach einzunehmenden Medikamenten sehr gross.

Insulin zum Schlucken

Heute wird Insulin vor allem als Spritze oder seltener inhalativ verabreicht. Insulin in Tablettenform war bisher nicht möglich, da das Insulin im Verdauungstrakt abgebaut wird, bevor es seine Wirkung entfalten kann. Ein Forschungsteam von der Universität Sydney in Australien hat eine neuartige Form von Insulin entwickelt. Sie besteht aus winzig kleinen Teilchen, sogenannten Nanopartikeln. Diese schützen das Insulin im Magen vor der zerstörerischen Magensäure, sodass der Wirkstoff später im Darm in den Körper aufgenommen werden kann.

Quelle: AOK, eigene Zusammenstellung

Alternativmethoden spielen in der Entwicklung eine wichtige Rolle

Diese neue, orale Verabreichungsform wurde sowohl mit alternativen Methoden als auch in Tierversuchen getestet. In den frühen Phasen der Forschung nutzten die Forschenden In-vitro-Modelle, insbesondere menschliches Darmgewebe, um die Aufnahmefähigkeit der Nanopartikel zu testen. Diese Tests zeigten eine signifikante Verbesserung der Insulinaufnahme im Vergleich zu herkömmlichem Insulin. Zusätzlich wurden alternative Modellorganismen wie der Fadenwurm Caenorhabditis elegans verwendet, um weitere Erkenntnisse über die Wirkung zu gewinnen. Für die umfassende Bewertung der Wirksamkeit des neuen Insulinpräparates waren dennoch weitere Tierversuche unerlässlich. Das Forscherteam führte Studien an Mäusen und Affen durch, um die blutzuckersenkende Wirkung, die Vermeidung von Hypoglykämie und mögliche Nebenwirkungen zu untersuchen. Das Resultat: Der Blutzuckerspiegel der Tiere wurde zuverlässig gesenkt, ganz ohne schädliche Nebenwirkungen. Das ist ein grosser Fortschritt. Denn bisher galt es als fast unmöglich, Insulin in Tablettenform wirksam zu machen. Wenn sich diese Wirksamkeit in weiteren Studien und auch mit Menschen bestätigt, könnten in Zukunft Millionen Diabetesbetroffene weltweit eines Tages auf das auch durchaus nicht unproblematische Spritzen von Insulin verzichten.

Ein Medikament, das Diabetes verhindern kann?

Ein Forschungsteam an der Johns Hopkins University in Baltimore (USA) arbeitet übrigens an einem anderen Ansatz, um Diabetes zu begegnen: Sie haben ein Medikament entwickelt, das die Ursache von Typ-1-Diabetes direkt bekämpft. Es handelt sich um einen sogenannten monoklonalen Antikörper; ein Wirkstoff, der gezielt bestimmte Zellen im Körper erkennt und beeinflusst. In diesem Fall bindet der Antikörper an die sogenannten Beta-Zellen in der Bauchspeicheldrüse. Diese Zellen produzieren Insulin, werden aber bei Typ-1-Diabetes vom eigenen Immunsystem zerstört. Das neue Medikament schützt die Beta-Zellen vor diesem Angriff. Auch bei dieser Therapie konnte aus Gründen der Sicherheit nicht auf Tierversuche verzichtet werden. Sie wurde an Mäusen getestet, die ein hohes Risiko für Typ-1-Diabetes haben. Dabei zeigte sich: Die Tiere, denen das Medikament verabreicht wurde, entwickelten die Krankheit nicht und lebten sogar länger als die unbehandelten Mäuse.

Die heute noch unverzichtbaren Tests am Tier machen Hoffnung, dass Diabetes mit diesem Wirkstoff vielleicht eines Tages geheilt oder sogar verhindert werden kann. Bevor das Medikament jedoch bei Menschen eingesetzt wird, muss es noch weiterentwickelt werden. Dafür arbeiten die Forschenden an einer «humanisierten» Version des Antikörpers, also einem Wirkstoff, der speziell für den menschlichen Körper geeignet ist.

Warum Alternativmethoden Tierversuche (noch) nicht ersetzen können

Beide Studien zeigen: Für Fortschritte in der Medizin bleiben, zusätzlich zum Einsatz von Alternativmethoden, Tierversuche noch unverzichtbar. Sie helfen, die Sicherheit und Wirksamkeit neuer Therapien zu testen, bevor sie im komplexen biologischen System des Menschen zum Einsatz kommen dürfen. In beiden Fällen – bei der Insulinpille und beim Antikörper-Medikament – konnten durch Tierversuche wichtige Erkenntnisse gewonnen werden, die den Weg zu neuen Behandlungsformen von Diabetes ebnen könnten.

Weiterführende Informationen

- Nanotech opens door to future of insulin medication. The University of Sidney, 2 May 2024.

- Oral nanotherapeutic formulation of insulin with reduced episodes of hypoglycaemia, Nature, 02 January 2024.

- Experimental Type 1 Diabetes Drug Shelters Pancreas Cells from Immune System Attack, John Hopkins Medicine, 04/29/2024.

- Cell-Surface ZnT8 Antibody Prevents and Reverses Autoimmune Diabetes in Mice, Diabetes Volume 73, Issue 5, May 2024.

Tierversuche sind in der biomedizinischen Forschung oft unerlässlich, um die Sicherheit und Wirksamkeit neuer Therapien zu beurteilen. Sie bieten Einblicke in die komplexen Wechselwirkungen innerhalb eines lebenden Organismus, die in Alternativmethoden allein nicht erfasst werden können. Die Forschung entwickelt zunehmend alternative Methoden wie Organoide, um den Einsatz von Tieren immer weiter zu reduzieren.

Folge 3

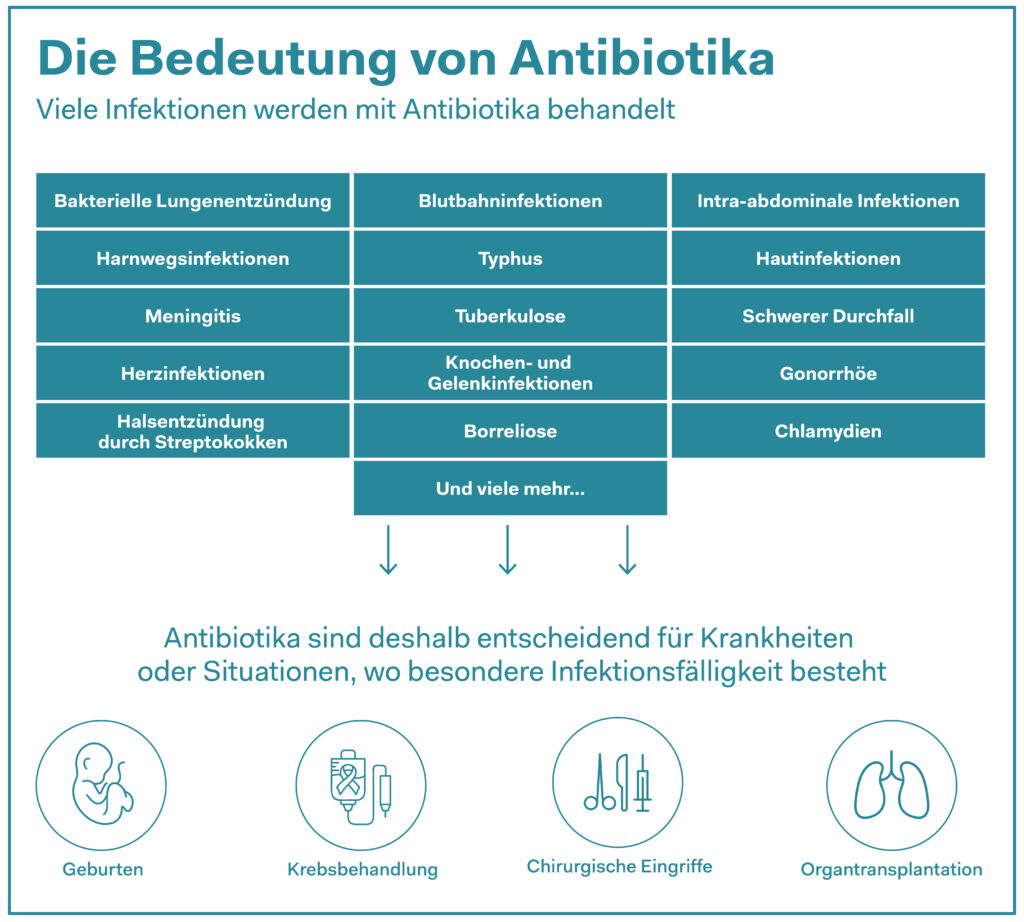

Neues Antibiotikum gegen Antibiotikaresistenz entdeckt

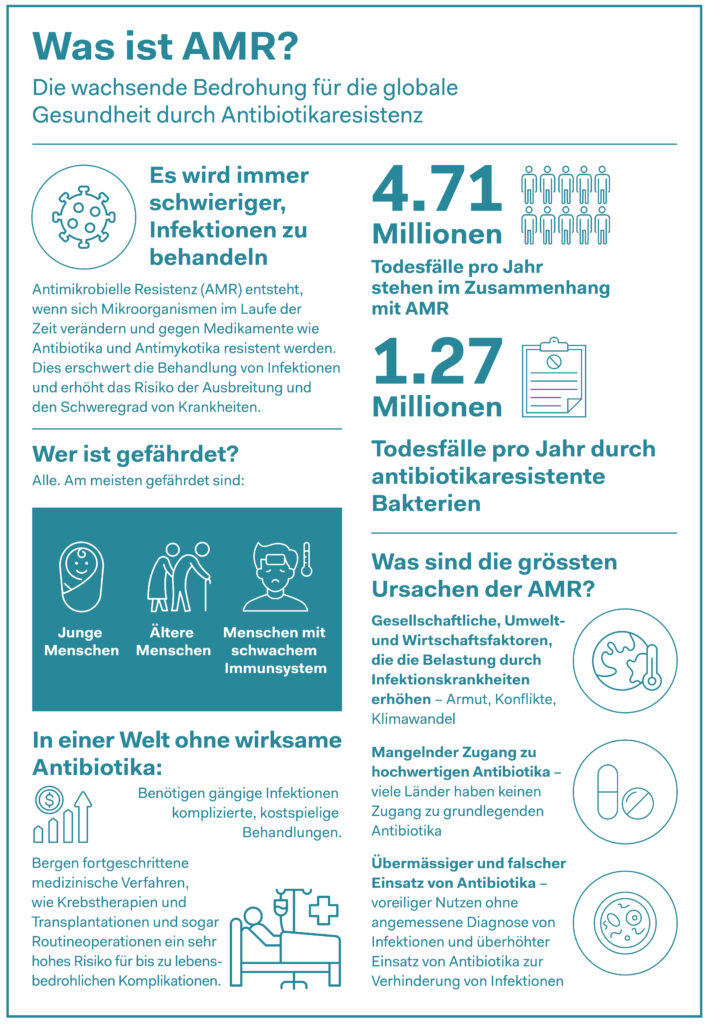

Antimikrobielle Resistenz oder Antibiotikaresitenz beschreibt die Immunität von Bakterien gegen Antibiotika – die wichtigsten Medikamente gegen Infektionen, die entweder die Bakterien abtöten oder wachstumshemmend auf sie wirken. Die heute weit verbreiteten Resistenzen gegen Antibiotika entstanden durch die Übernutzung von Antibiotika in Mensch, Tier und Pflanzen und ist ein weltweites Problem für die öffentliche Gesundheit. Nach aktuellen Schätzungen der WHO war eine bakterielle antimikrobielle Resistenz weltweit im Jahr 2021 für etwa 4.71 Millionen Todesfälle mitverantwortlich.

Hoffnung aus den USA: gezielte Wirkung ohne Schaden im Darm

Ein Forschungsteam von der Universität von Illinois (USA) hat jetzt ein neues Antibiotikum namens Lolamycin entdeckt. Erfolgreich getestet wurde der vielversprechende, neue Wirkstoff gegen multiresistente Keime zuerst in Zellkulturen (In-vitro) und erst danach tierschonend an Mäusen. Das Besondere: Lolamycin tötet gefährliche Bakterien, aber lässt die gesunden Darmbakterien in Ruhe. Das ist eine Innovation gegenüber herkömmlichen Antibiotika, welche oft nicht nur schädliche, sondern auch die nützlichen Bakterien im Darm angreifen. Das kann das Gleichgewicht im Körper stören und langfristige Folgen für die Gesundheit haben.

Quelle: WHO & OneHealthTrust

Hohe Wirksamkeit attestiert

Lolamycin wirkt auf ein bestimmtes Transportsystem in Bakterien. Dieses System ist bei krankmachenden Bakterien anders aufgebaut als bei «guten» Bakterien im Darm. Dadurch kann das Medikament gezielt nur die schädlichen Bakterien angreifen. In den präklinischen Versuchen wurde Lolamycin Mäusen verabreicht. Diese hatten entweder eine Blutvergiftung (Sepsis) oder eine Lungenentzündung, beide ausgelöst durch antibiotika-resistente Bakterien. Den Versuch überlebten alle Mäuse mit einer Sepsis sowie 70% der Mäuse mit Lungenerkrankung, erstaunliche Resultate. Doch nicht nur das. Die Zusammensetzung der Darmflora, also die guten Bakterien im Verdauungstrakt, blieb bei der Behandlung fast unverändert. Auch 28 Tage nach der Therapie war bei den Tieren alles im Gleichgewicht.

Zuerst in Zellkulturen, erst dann in Mausmodellen

Erst nachdem Lolamycin an über 130 multiresistenten Bakterienstämmen in Zellkulturen getestet wurde, kam der Wirkstoff in Tiermodellen zur Anwendung. Zellkulturen sind ein Schritt in Richtung tierversuchsfreier Forschung. Solche In-vitro-Modelle ermöglichen es, wichtige Erkenntnisse über die Wirksamkeit und Toxizität neuer Wirkstoffe zu gewinnen, bevor sie in Tiermodellen getestet werden. Die Tests mit Mäusen waren ein nächster wichtiger Schritt, denn das Mikrobiom, also die Gemeinschaft der Bakterien im Darm, ist bei Mäusen sehr ähnlich zu dem der Menschen. Deshalb können Erkenntnisse aus Mausstudien wichtige Hinweise für spätere Studien mit Menschen geben.

Die Entdeckung von Lolamycin könnte ein realer Durchbruch im Kampf gegen antimikrobielle Resistenzen sein. Es zeigt, dass es möglich ist, gezielt gegen gefährliche Bakterien vorzugehen, ohne die nützlichen zu zerstören. Noch ist das Medikament jedoch nicht für den Menschen zugelassen. Dazu sind noch weitere Studien zur Sicherheit, Wirksamkeit und der möglichen Resistenzentwicklung notwendig. Doch die Ergebnisse machen Hoffnung: Vielleicht gibt es bald neue, besser verträgliche Antibiotika, die unsere Gesundheit effektiv schützen, auch in Zeiten zunehmender Resistenzen.

Weiterführende Informationen:

- New antibiotic kills pathogenic bacteria, spares healthy gut microbes. By Diana Yates. University of Illinois Urbana-Champaign. May 29, 2024.

- Game-Changing Antibiotic Discovered That Spares ‚Good‘ Bacteria. By Carly Cassella Health, 09 June 2024.

Tierversuche sind in der biomedizinischen Forschung oft unerlässlich, um die Sicherheit und Wirksamkeit neuer Therapien zu beurteilen. Sie bieten Einblicke in die komplexen Wechselwirkungen innerhalb eines lebenden Organismus, die in Alternativmethoden allein nicht erfasst werden können. Die Forschung entwickelt zunehmend alternative Methoden wie Organoide, um den Einsatz von Tieren immer weiter zu reduzieren.

Folge 4

Neuer Therapieansatz für eine genetische Hauterkrankung dank Mäusestudien

Congenital melanocytic naevus syndrome (CMN) ist eine seltene, genetisch bedingte Hauterkrankung, bei der bis zu 80% der Haut mit grossen, juckenden oder sogar schmerzhaften Muttermalen bedeckt ist, die zu Hautkrebs führen können. Anders als die meisten Muttermale, welche sich erst später entwickeln, sind diese sogenannten «Nävi» schon seit Geburt vorhanden. Die bisherigen Behandlungsmöglichkeiten sind begrenzt: Aufwendige Operationen oder Laserbehandlungen können die Muttermale teilweise entfernen, verringern das Krebsrisiko jedoch kaum. Medikamente lindern meist nur die Symptome wie Juckreiz, Schmerzen oder Krampfanfälle.

Dreijährige verhilft zu grossem Fortschritt

Die dreijährige Ada liebt das Meer und darin zu schwimmen, ein unbeschwerter Strandbesuch ist jedoch kaum möglich ohne besonders strenge Vorsichtsmassnahmen. Denn 70% ihrer Haut ist mit CMN bedeckt. Diese lösen bei ihr oft Juckreiz und Schmerzen aus. Im Rahmen eines Forschungsprojekts für neue Behandlungsmöglichkeiten spendete sie dem Francis-Crick-Institut in London Hautzellen.

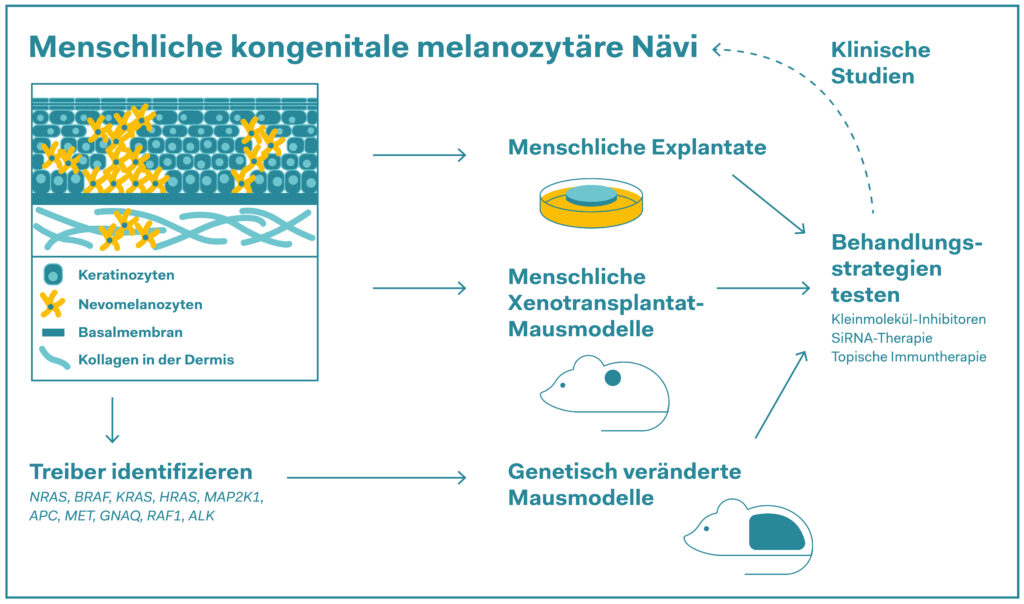

Die Forschenden nutzten die Zellen, um ein innovatives Behandlungsverfahren zu testen: Ziel war es, das mutierte NRAS-Gen zu deaktivieren – jenes Gen, das die krankhaften Muttermale auslöst. In ersten Versuchen in der Petrischale gelang es, die Genaktivität gezielt zu unterdrücken.

Präklinische Forschungsstrategien zur Erprobung neu entwickelter Therapien für kongenitale melanozytäre Nävi (CMN). Die bekannten Ursachen von CMN, einschliesslich der Gene mit definierten Mutationen oder Fusionen, sind aufgelistet, und alle vorgeschlagenen Behandlungsstrategien sind in dem Schema enthalten.

Quelle: Emerging Therapies for Congenital Melanocytic Nevi, 2025

Tests an Mäusen schüren Hoffnung

Im nächsten Schritt wurde die potenzielle Therapie in einem Tierversuch getestet – ein unverzichtbarer Schritt, um Wirkung und Sicherheit im lebenden Organismus zu prüfen. Die Forschenden injizierten Mäusen mit CMN das neue Medikament. Bereits nach 48 Stunden zeigte sich eine Wirkung: Das mutierte Gen wurde unterdrückt, die krankhaften Hautveränderungen begannen sich zurückzubilden.

Dr. Veronica Kinsler, leitende Ärztin und Wissenschaftlerin am Crick-Institut und Mitglied des Forschungsprojekts, zeigt sich erfreut. Die Tatsache, dass die Muttermale verschwinden sowie die erfolgreiche Verabreichung an Mäuse, seien Meilensteine in der CMN-Forschung und lösen Hoffnung für Betroffene und Angehörige aus. Zwar müssen noch weitere Tests durchgeführt werden, bevor die Therapie an Menschen geprüft werden kann. Die Mäusestudie aber war ein nötiger Schritt, um wichtige Erkenntnisse über die Wirkung und Risiken der Therapie zu erlangen.

Neue Hoffnung für Betroffene – und die Forschung

Auch Eltern äusserten sich zu den Resultaten. Die Aussicht, dass die Krankheit ihrer Tochter zukünftig geheilt und so das Hautkrebsrisiko ihrer Tochter erheblich vermindert werden könne, habe ihre Erwartungen gesprengt. «Der Gedanke, dass diese Therapie in nur wenigen Jahren erhältlich sein könnte, ist überwältigend.»

Nebst dem therapeutischen Fortschritt zeigt das Projekt auch die Stärke moderner Forschung: Durch die Kombination von Zellmodellen im Labor und Tierversuchen können neue Behandlungen heute gezielter, schneller und sicherer entwickelt werden. Die Studie unterstreicht, wie wichtig Tierversuche trotz der Fortschritte in alternativen Methoden weiterhin sind, um den letzten entscheidenden Schritt zur sicheren Anwendung am Menschen zu gehen.

Weiterführende Informationen:

- Researchers find potential of mole reversal therapy in rare condition. News an features; The Francis Crick Institute, 17 June 2024.

- RNA Therapy for Oncogenic NRAS-Driven Nevi Induces Apoptosis. Journal of Investigative Dermatology, Volum 145, Issue 1, P122-134, January 2025.

- Emerging Therapies for Congenital Melanocytic Nevi: Journal of Experimental Pathology, 2025 ;6 (1).

Tierversuche sind in der biomedizinischen Forschung oft unerlässlich, um die Sicherheit und Wirksamkeit neuer Therapien zu beurteilen. Sie bieten Einblicke in die komplexen Wechselwirkungen innerhalb eines lebenden Organismus, die in Alternativmethoden allein nicht erfasst werden können. Die Forschung entwickelt zunehmend alternative Methoden wie Organoide, um den Einsatz von Tieren immer weiter zu reduzieren.